郭凤仪(1964—),男,教授,研究方向为电器基础理论及应用。

阮俊义(1987—),男,博士研究生,研究方向为电器基础理论及应用。

刘大卫(1991—),男,硕士研究生,研究方向为电器基础理论及应用。

光伏系统中的直流故障电弧严重危害光伏系统的安全运行。研究光伏系统直流故障电弧的特性及检测方法对保障光伏系统运行的安全性和可靠性具有重要意义。介绍了光伏系统中直流故障电弧产生的原因及分类、国内外对光伏系统直流故障电弧的研究成果,对比分析了光伏系统中直流故障电弧的定位方法以及检测原理和检测方法,综述了故障电弧断路器的研究现状和发展方向。最后,对光伏系统直流故障电弧研究的发展趋势进行了展望。

The DC arc fault in photovoltaic system is seriously harmful for the safe operation of the photovoltaic system.Research on the characteristics and detection method of DC arc fault in photovoltaic system is of great significance to ensure security and reliability of photovoltaic system.This paper summarized the reasons and types of arc fault in photovoltaic system,aggregated the results of the the current international and domestic research of DC arc fault in photovoltaic system.It compared and analyzed the mainstream location method,detection principle and detection method of DC arc fault in photovoltaic system,and summarized the research status and development trend of DC arc fault detector.Finally,the development direction of the research on DC arc fault photovoltaic system were prospected.

太阳能清洁环保、储量丰富, 成为未来能源领域最有潜力的能源之一。光伏系统具有无污染、无噪声、安装方便、施工期短等优点。但当前光伏系统的发展仍面临着严峻的考验, 其中光伏系统中电弧故障所带来的危害如火灾等问题严重制约着光伏系统的发展。因此, 对光伏系统中故障电弧进行准确的识别、定位和检测是当前光伏领域的研究热点。

电弧是一种随机的气体游离放电现象, 指电流通过某些绝缘介质如空气等所产生的瞬间火花。在光伏系统中, 随着光伏供电系统使用年限的增加, 电子器件逐渐老化、机械损伤、进水或腐蚀、电缆线路风化、安装接头的松动以及动物的噬咬, 会使直流线路破损、连接接头松动, 导致光伏系统中直流故障电弧产生的概率增加。

电弧的特点是温度较高、持续时间较短。电弧产生时会释放大量的热, 可能造成火灾甚至爆炸。由于光伏组件的限流特性和光照电流独立特性给光伏系统的故障电弧提供了稳定的燃烧环境, 如果不能及时察觉故障电弧并且切断故障线路, 会极大地损伤光伏组件和输电线路, 造成严重的经济损失, 甚至引起火灾, 威胁用户和消防人员的生命安全。

在光伏系统中, 由于直流故障电弧不存在过零现象, 没有过零点保护, 所以直流故障电弧的危害远大于交流故障电弧。当前的光伏故障电弧保护研究主要集中于应对直流故障电弧。但是, 电弧持续时间短、不稳定且随机的特性使得光伏系统中故障电弧的检测和定位难度很大, 当前主流研究都旨在找到更准确可行的电弧检测和定位方法。

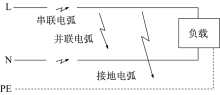

光伏系统中故障电弧按照形式可以分为串联电弧、并联电弧和接地电弧3种类型。光伏系统故障电弧的3种类型如图1所示。

(1)串联电弧产生于有电流通过的光伏直流线路中。当连接接头松动产生微小的距离时产生串行电弧。

(2)并联电弧是由于导体绝缘破坏等原因发生在相线与中性线或者相线与相线之间的电弧。

(3)接地电弧是高压相线绝缘失效的问题引起的, 在相线与地、接地的金属或者设备外壳间产生的电弧。

故障电弧导致的光伏组件烧毁如图2所示。

美国国家电气规范(NEC)和美国保险商实验室(UL)标准是当今国际光伏行业内普遍认可和应用的光伏系统规范标准。2011美国国家电气规范(NEC)第690.11条对故障电弧断路器的安装做出了规定:80 V及80 V以上的光伏发电系统或建筑必须安装电弧故障断路器以确保系统的安全。同年, 美国保险商实验室(UL)也着手研究光伏系统直流故障电弧断路器的有效性和可靠性测试方法, 并推出UL 1699B标准草案用于直流故障电弧保护产品的可靠性测试。是否具有美国保险商实验室(UL)认证是检验各大光伏厂商产品水平的重要指标, 如Tigo Energy、Sensata Technologies、Santon Holland、Eaton Corporation及E-T-A Circuit Breakers等知名光伏公司的产品都具有UL认证。

2015年1月, 国内鉴衡认证中心组织相关行业专家编制的《光伏组件发电性能环境适配性评价技术规范》和《光伏方阵电气安全技术规范》正式发布实施。这两项技术规范均指出:光伏电站故障主要集中在直流侧的光伏方阵, 直流侧的故障电弧会导致火灾风险, 并规定了故障电弧探测器、过流保护、探测报警以及电气装置的选择和安装等标准要求, 以保证光伏电站稳定运行的可靠性。

随着光伏研究的深入, 相应的电气规范也在不断的完善, 如UL 1699B安全标准要求光伏故障电弧断路器能够保证功率在300~900 W的电弧测试结果的火灾发生率足够低, 才可投入使用。然而美国Sandia实验室通过运用时频技术深入研究低功率的电弧噪声特性, 成功证明100~300 W功率范围内的电弧依然能够导致火灾[1], 因此未来将重点关注100~300 W功率范围内故障电弧的研究, 完善安全标准规定。当前大部分光伏供电系统都带有故障电弧断路器以确保故障电弧发生时能够及时断开故障电路。强制安装故障电弧断路器虽然有助于减少火灾风险, 但并不能检测电弧故障的发生, 因此带有检测功能的故障电弧探测器的研究是当前光伏系统直流故障电弧的研究热点。

当前光伏故障电弧试验研究的试验设备已取得了较大的发展。试验用的电弧发生装置由曾经的透明管中放置细钢丝的电弧发生装置改进为步进电机控制的包含固定和可动模块的电弧发生装置。改进的故障电弧发生器中, 固定电极固定在静止的模块上, 可动电极固定在可动模块上, 可动模块通过可调节速度和牵引力的步进电机驱动, 有效地客服了Sandia国家实验室提到的手动拉弧的弊端, 可实现高重复性和高机动性的电极运动, 对电极间隙的控制更精确, 试验中拉弧效果更理想。传统和改进的故障电弧发生器如图3所示。

此外, 光伏直流故障电弧试验研究所使用的光伏阵列也有了多样化的发展, 如固定的光伏矩阵改进为可调节光伏电池板阵列, 试验的灵活性和便携性明显提高, 未来将被广泛应用。可调节光伏电池板阵列如图4所示。

Reil F等指出在暗室内带有可控光照的多晶光伏阵列可以提高光伏试验结果的准确性[2]。暗室可控光源光伏阵列如图5所示。

在进行光伏故障电弧试验时, 光照强度对于试验结果有明显的影响。研究不同光照强度对试验结果的影响或研究单一变量对光伏系统故障电弧的影响时, 应该控制光照强度的稳定, 需要使用照度计测量和记录实时光照强度。照度计测量光强如图6所示。

光伏故障电弧试验中电压和电流等级的确定通常根据UL 1699B标准和实际条件确定。UL 1699B要求80 V及以上的光伏系统必须安装故障电弧断路器, 因此当前的光伏故障电弧试验电压等级一般选择80 V以上, 并进行多组电压等级试验对比。林方圆等[3]进行的光伏故障电弧试验研究选择了(300 V, 4.5 A), (320 V, 4.5 A), (370 V, 3 A)3种电压电流等级, 数据采集通过研华PCI-1742U采集卡实现。该采集卡具有多个16位高精度AD采样通道, 采样率可高达1 MS/s, 采样频率200 kHz, 试验效果理想。

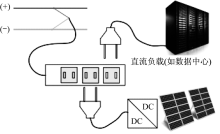

在光伏直流故障电弧试验中, 为了保证试验结果的准确性, 直流端的直流负载可以首先选择绕线电阻替代以控制不同种负载的引入影响, 然后再根据情况需要决定是否引入非线性负载。

在器件设备方面, 通过在插座中嵌入固态器件结合相应的电路设计, 开发了一种完全无弧的插座[4], 较理想地提高了安全性和可靠性, 用于光伏系统将有广泛的前景; 参考其设计理念, 光伏电弧试验设备也找到改进的思路。新型无电弧插座如图7所示。

当前的故障电弧检测方法主要有视觉、热变化等物理方法和电气方法两类。视觉和热变化的方法是通过俯视角度观察光伏阵列和观察模块颜色的变化来检测电弧。电气方法是通过测量阵列输出端的电压电流、温度和辐射等信号数据实现电弧的检测[5]。

视觉和热变化方法由于需要使用热成像仪或其他阵列前端的设备, 在实际应用中成本较高不经济, 所以电气方法是当前广泛应用的故障诊断技术。将故障电弧探测器安装到功率调节器或系统检查设备中, 是研究热点。输出端电压电流的检测和电流电压特性曲线的绘制分析是故障电弧检测研究的主流方向之一。其中, 使用集成到光伏组件内部的智能保护装置检测光伏系统内的电弧, 产品的集成化成为必然趋势。

能用于故障电弧检测的特征量很多, 如弧声、弧光、温度、电弧电压和回路电流等。但是检测这些物理参数的传感器在实际应用中需安装在故障电弧的发生点附近[6], 成本高且效率低, 并不适合光伏系统的实际应用。因此, 当前主流的直流故障电弧检测方法是时域和频域检测法。其中, 时域法是通过检测光伏系统中电流的极值、平均值以及瞬态变化率等检测故障电弧[7]。时域检测虽然算法简单但受外界影响较大。基于频率特性的检测方法包括小波变换和傅里叶变换等方法, 数据的采集和分析采用采集卡配合上位机软件实现, 采集电弧发生过程中的电压电流数据, 然后用FFT转换到频域进行分析。文献[8]对直流故障电弧的伏安特性进行了研究, 提出了小波变换和时域检测法结合的直流故障电弧检测方法, 但存在噪声干扰, 频域算法优化仍有待完善。研究发现, 当电弧发生时, 电流时域标准差的改变和频域谐波分量的增加可作为光伏系统直流故障电弧的识别特征。由于电弧产生具有随机性和不确定性, 运用BP神经网络强大的学习与分类功能对电弧进行模式识别效果理想[3]。这种基于电流标准差和频域频段谐波能量特征的模式识别方法, 通过提取电流频谱多个频段谐波特征, 既能有效捕捉电弧发生时区别于其他动作的频域变化信息, 又能降低模式识别特征向量空间的维数, 有效增强了算法的类聚性和识别能力。

UL 1699B标准所规定的故障电弧断路器故障测试包括了温度、湿度、机械、电气、负载、辐射等一系列典型的故障测试。根据UL 1699B标准, 伊顿公司与桑迪亚实验室设计了以故障电弧断路器为原型的试验, 重点验证了没有误跳闸情况下电弧故障检测的精度。通过捕获电弧故障电流和电压时间序列数据, 以基线测试其变化范围。该试验证明了逆变器向光伏线路中注入了显著的信号波形。根据分级的DFT结果显示, 故障电弧发生过程中发射出了一些基线水平之上的噪声频率, 标志着这可能是一种理想的电弧故障检测方法[9], 未来值得深入研究。

算法方面, 针对光伏系统中的聚类问题和异常检测, Braun H等[10]提出了应用信号处理技术监测和控制光伏阵列的算法:鲁棒最小协方差行列式算法MCD, 能够较理想地检测光伏系统中的故障电弧, 并且SenSip中心已经开发出光伏电弧故障检测的新用户界面GUI, 应用前景广泛。

在光伏系统中, 针对非线性负载回路的直流故障电弧特征识别也是一个重要的研究方向。郭凤仪等[11]为了获取非线性负载回路中串联故障电弧的特征, 提出一种基于灰度— 梯度共生矩阵的特征提取方法, 并通过故障电弧试验成功验证了该故障电弧特征提取方法的有效性, 对于未来光伏系统中非线性负载回路的故障电弧检测有重要的参考意义。郭凤仪等[12]还使用小波变换对故障电弧的电流信号进行分解重构, 通过近似熵(Ap En)算法对分解重构后各频段信号的不规则程度进行量化, 将得到电流信号的特征向量输入到支持向量机(SVM), 再通过SVM对电流信号的特征向量进行分类识别。结果表明, 通过小波近似熵算法得到的向量也能够作为诊断故障电弧的有效依据。

Georgijevic N L等[13]提出的基于量子概率模型理论的光伏系统串联故障电弧检测算法, 无需事先了解光伏系统的运行, 使得即插即用成为可能, 测试表明其灵敏性和鲁棒性理想, 极大避免了误检测且与FFT算法相比更为简便, 能够明显降低整体产品的成本。Grichting B等[14]通过与伯恩大学应用科学光伏实验室合作完成了开关瞬变和串扰的测量, 建成了所需的合成电弧数据库并进行了频率分析、峰值检测和操作点观测, 提出了级联模糊逻辑的检测算法。该算法优势在于较低的计算需求和较高的协调性。

此外, Johnson J等[15]研究发现光伏组件的频率响应或阻抗谱可用于识别电弧故障, 虽然某些模块可能过滤电弧故障噪声的频率而影响精度, 但也成为故障电弧识别一个不错的方法。

当前的光伏系统已发展到具有自动监控、状态监测和故障检测的阶段, 在实际工作中的首要步骤是识别、探测和分类系统中可能发生的故障。在MATLAB环境下应用光伏板简化混合模型研究发现:模拟环境下的电流电压特征曲线能够理想地反应电弧特性, 可以作为故障电弧识别的特征。此外, 在频谱分析方面, 由于串联电弧故障的低频谱难以识别, 所以当前故障电弧主要通过传感器采集到的高频频谱进行分析识别。郭凤仪等[16]进行了矿用栓接电缆电连接松动故障识别的试验研究, 提出了WVD和OEW结合的故障识别算法, 为光伏系统直流故障电弧的识别提供了参考思路。

光伏供电系统中, 准确定位电弧故障位置, 对于及时应对故障电弧避免损失具有重要的意义。当前的故障电弧定位方法主要是通过传感器阵列与小波分析、时间尺度分析、高阶统计分析(HOSA)和递归图分析(RPA)等分析方法相结合, 预测电弧故障出现的方向和距离, 从而达到准确定位故障电弧空间位置的目的[17]。

由于直流故障电弧在发生时是瞬态信号, 时间尺度分析检测瞬态信号的能力非常强大, 小波方法也非常适合检测电弧这样的非固定信号, 所以当前这两种方法在故障电弧定位中应用较多。递归图分析方法具有强大的处理原始数据的能力(不需要任何预过滤), 能理想地估计出电弧发生点到定位器的距离, 并能在信噪比较低的情况下准确检测出电弧及其到达的时刻, 与声学传感器系统或宽频带天线触发装置相结合能够准确定位电弧位置。光伏系统故障电弧定位用传感器阵列[18]如图8所示。图8中的探测系统由光伏供电系统中空间放置的4个传感器组成, 计算故障电弧信号到达时间差实现空间定位, 定位结果来源于基于小波分析和递归图分析方法的时间检测。

此外, 经试验发现, 在实际应用中宽频带天线触发装置比声学传感器触发装置的效果要更理想。未来对故障电弧的定位研究将重点集中于实现更远距离、更高精度、更快速度的定位。

故障电弧断路器(Arc Fault Circuit Interrupter, AFCI)是侦测与切断故障电弧的电子装置, 被视为是近20年来最重要的电气安全保护装置。此产品是通过独特的传感器侦测电路中电压或电流信号, 并比对是否与故障电弧的信号相似, 如果判定发生故障电弧现象, 即会主动切断电源以阻断故障电弧的危害, 避免火灾。

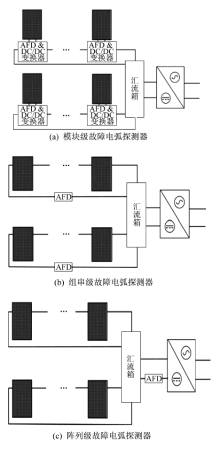

在光伏系统中, 包含在故障电弧断路器中的故障电弧探测器用来检测和监视故障电弧的发生, 按照检测范围等级可分为模块级、组串级和阵列级。光伏故障电弧探测器测量等级分类如图9所示[19]。

美国Sandia国家实验室正在研发和测试新的故障电弧探测器和故障电弧断路器。光伏直流电弧故障断路器设备包括智能电弧故障探测器(Arc Fault Detector, AFD)和电弧故障保护电器(Arc Fault Detection Device, AFDD)。其中, AFD安装在单个线路上用于检测和区分特定存在的交流频率和故障电弧发出的频率。但AFD在某些情况下会出现失效的问题, 美国Sandia实验室进行了一组测试, 研究出当前AFD的两种主要失效模式:

(1)是天线效应串扰影响或逆变器噪声干扰。

(2)是电弧信号的频率在电路组件中被过滤、屏蔽或衰减。

这两种失效模式的情况下, 光伏系统的安全运行将受到严重威胁, 因此对这两种失效模式的有效处理和避免将成为未来的研究方向, Johnson J和Kenneth M等[20]研究了光伏系统中AFCI和AFD的无效动作原因和当前电弧检测算法的局限性, 并提出了新的小波检测算法, 能够较理想地解决光伏系统中AFCI的不必要跳闸。

虽然许多公司正在研发和生产能满足要求的AFD和AFCI, 但很少有公司在新设备上进行加速寿命试验或加速应力试验以确保其使用寿命。Sandia国家实验室采用了雨流计数算法计算内部集成AFD组件的逆变器的热负荷的方法, 预测了AFD和AFCI的寿命, 取得了较理想的效果。

著名AFD制造商Sensata森萨塔科技也与Sandia国家实验室合作, 根据Sandia采集的光伏故障电弧噪声信号绘制基线和电弧特征以测试其AFD产品的硬件功能。这种利用事先采集的故障电弧特征进行AFD产品研发的方法安全快捷, 不需生弧, 可理想地加速AFD研究的发展[21]。在实际应用中, 独立的AFD成本昂贵, Schimpf F等研究制作了模块集成的AFD, 再结合低功耗低成本的DSP集成到逆变器中, 成本低廉且有效地降低了断路器的意外跳闸[22]。因此, AFD和AFCI未来的发展趋势是集成到逆变器和汇流箱中以达到降低成本、减少暴露和增加寿命的目的。集成化将成为AFD的必然趋势[23]。

综合当前国内外对光伏系统故障电弧的研究情况, 总结出以下研究发展方向:

(1)光伏故障电弧检测的趋势是使用集成到光伏组件内部的智能保护装置检测光伏系统内燃烧的电弧, 特点是集成化。将AFD和AFCI集成到逆变器或汇流箱中是当前研究的热点。

(2)当前对光伏系统故障电弧的定位主要方法是传感器阵列结合高阶统计分析和递归图分析等分析方法来预测电弧故障出现的方向和距离。未来的研究发展方向是实现更远距离、更高精度、更快速度的定位。

(3)根据UL 1699B安全标准要求, 当前光伏故障电弧研究主要集中于功率在300~900 W的电弧, 未来将更多关注100~300 W范围内电弧的试验研究。

(4)AFD失效的主要原因是天线效应串扰影响或逆变器噪声干扰, 检测失败是由于电弧信号的频率在电路组件中被过滤、屏蔽或衰减。如何优化AFD和设计更合理的算法以避免AFD失效和检测失败是未来的研究方向。

(5)采用低功耗、低成本控制芯片, 如DSP等结合相应的算法集成于光伏组件或相应的接线盒中, 可以更准确有效地检测和处理光伏电弧故障, 控制好成本的问题将有广阔的应用前景。

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

|

| [2] |

|

| [3] |

|

| [4] |

|

| [5] |

|

| [6] |

|

| [7] |

|

| [8] |

|

| [9] |

|

| [10] |

|

| [11] |

|

| [12] |

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|